- 新闻

-

-

近日,西北农林科技大学植物保护学院在《Communications Biology》《Phytopathology Research》期刊分别发表了题为“Migration of wheat stripe rust from the primary oversummering region to neighboring regions in China”和“Re-delimiting oversummering regions of Puccinia striiformis f. sp. tritici in China”的研究论文。利用条锈菌毒性分析、群体遗传学分析、气流轨迹模拟、室内模拟和田间监测等方法,对我国小麦条锈菌越夏区域进行了重新区划,发现了3个核心越夏区,即甘肃南部高山区、宁夏南部(六盘山)和青海东部海拔2000 m以上的春小麦种植区和晚熟冬小麦种植区,系统阐明了我国小麦条锈菌从越夏区向邻近地区的传播路径,为条锈病的精准监测和科学防控提供了重要的理论支撑。

小麦条锈病是我国一类农作物病害,在我国常年流行并导致严重的产量损失,是小麦生产和粮食安全的重大威胁。近些年来,随着全球气候变化和耕作制度变革,条锈菌的温度适应性及其越夏范围已发生了变化。

通过系统模拟实验研究,发现我国小麦条锈菌主要流行小种CYR32、CYR33和CYR34在平均温度27℃下均能生长,大大超出了之前23℃的认知。基于此,确定的我国小麦条锈菌越夏区包括(1)川西北越夏区在小麦条锈病流行中的作用已减弱;(2)陇东适合条锈菌越夏的面积明显扩大,覆盖甘肃东部的平凉和庆阳地区,以及宁夏南部的固原地区,成为条锈菌越夏的重要区域;(3)内蒙东部和黑龙江北部存在大面积可越夏区域(图1)。另外,发现了3个核心越夏区,即甘肃南部高山区、宁夏南部(六盘山)和青海东部海拔2000 m以上的春小麦种植区和晚熟冬小麦种植区。

图1我国小麦条锈菌最新越夏区

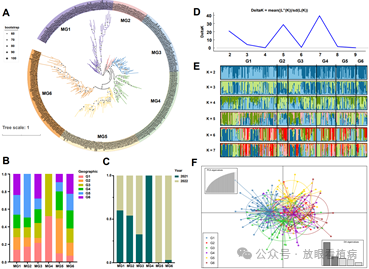

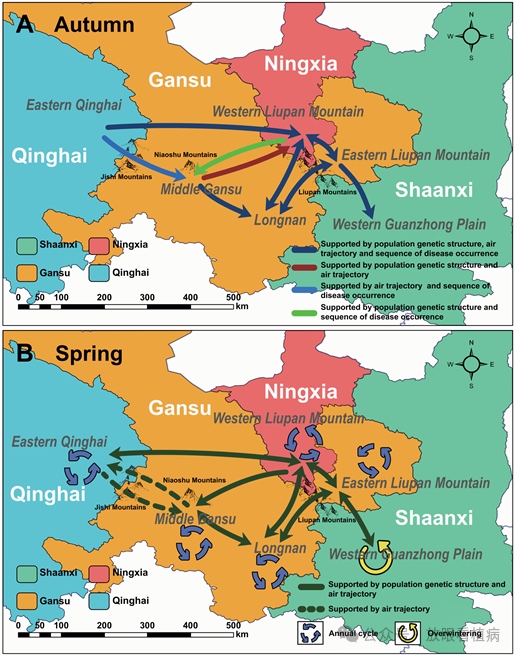

为了进一步明确条锈菌从核心越夏区向外传播路径,该研究研发了一套KASP-SNP分子标记,并对来自越夏区和邻近地区的308株条锈菌进行了基因型鉴定,并结合毒性分析、群体遗传学分析、气流轨迹模拟、田间监测等方法(图2),发现了两条源自西北越夏区的条锈菌传播路径:第一条是以青海东部为菌源起点,向六盘山西部及东部(陇东)地区扩散,随后传播至关中平原;第二条起源于甘肃中部,菌源依次向陇南、陇东地区传播,最终到达关中平原(图3)。这两条传播路径均以关中平原为重要桥梁地区,随后进一步向黄淮海主产麦区传播。

图2 西北越夏区和邻近地区小麦条锈菌的群体遗传结构

图3 西北越夏区小麦条锈菌的传播路径

西北农林科技大学胡小平教授和青海大学姚强研究员为论文通讯作者,青年教师李宇翔和博士生张思玥,以及博士研究生张吉光分别为论文的第一作者。西北农林科技大学博士研究生张太学、张志博、张俊杰,硕士研究生刘迪、赵璟琛,以及甘肃农业科学院研究员曹世勤、张勃,NIAB研究员Xiangming Xu参与了该研究。该研究得到国家重点研发计划(2021YFD1401000)、国家自然科学基金(31772102)、2022年陕西省农业协同创新促进会重大科技项目(LMZD202203)、西北农林科技大学扩展项目(TGZX2021-13)、科技部国际合作项目(G2023172013L)、中国小麦农业研究体系 (CARS-03-37)和作物病虫害预测与治理创新组(XYTD2023-04)项目的资助。